前言 #

寫在崩鐵3.7之後的崩壞神學粗淺雜談。

可能不是什麼新鮮的見解,對於設定的細節可能有缺漏、片面。

沒有玩崩壞3、原神,只是單純從崩鐵2.3入坑的新進角度,去談談崩壞的神學設定。

內容很長,也算是整理我自己的思緒,給我以後回來看的。如果沒興趣的部分可以跳著看。

崩鐵3.7 劇情簡述 #

可以看官方的劇情說明。

主軸就是德謬歌與鐵墓作為權杖本體正反兩面的對抗。

世界的真相:智識的天體神經元——權杖德謬歌(Demiurge),被贊達爾改造,成為絕滅大君——鐵墓的溫床。

白厄、昔漣共同阻止鐵墓誕生。

三千萬世的輪迴因為開拓者的到來而產生變化。

德謬歌、鐵墓為翁法羅斯的一體兩面,雙方都是造物主。因此最後的敵人名為反造物主,流溢之恨。

這裡的「流溢」應該有特別的用意。文章後半段會再詳細說明。

而鐵墓的核心,就是白厄三千萬世的恨意。

外界的真身則名為「鐵墓,反諾斯,靈知的葬儀」。

諾斯指的就是智識 Nous,「靈知」同樣後面會解釋。

敵人的招式名稱也都別有用意:

- 神的冠冕將要粉碎

這可以說是白厄對贊達爾,也可以說是贊達爾、鐵墓對智識。

- 靈的囚籠必遭焚毀

這個囚籠明顯就是在說翁法羅斯;另一個意義則是贊達爾對智識的指控:「試圖定義『已知』並封鎖所有『可能性』,將人性『監禁在一個洞穴中』。」

此外,這裡的囚籠應該還有其他的原典出處,文章後半段會再詳細說明。

- 去反抗,去毀滅

這可以看我的另一篇文章。

這種本體的正反面互相對抗的過程,讓我想到心理學家榮格的思想概念。

榮格 #

崩鐵的戰鬥系統借鑑自P5,而Persona系列的基礎就是榮格的思想。翁法羅斯的設定,也有很多與榮格相關的地方。

集體潛意識 #

榮格將其定義為,人類共有的、代代相傳的、普遍性的無意識經驗和記憶的儲存庫。它獨立於個人經驗而存在,是所有人類精神的共同基礎。

這也很像崩壞設定中的虛數之樹。這部分後面會再來詳細討論。

原型 #

原型是集體潛意識的基本組成部分,它們是精神中的先天傾向和普遍模式。

這就很像崩鐵設定中的命途。命途的存在應該是虛數之樹各種方面的體現,這部分一樣留到後面再談。

榮格的原型有很多種,以下舉幾個比較主要的:

- 陰影

潛意識中被壓抑的、不被承認的自我面向。翁法羅斯的情況就是「恨」,就是毀滅與鐵墓本身。

因為故事源自衝突。從編劇的角度,如果沒有黑潮與鐵墓作為負面存在,翁法羅斯的人們沒有被考驗,就無法顯現出他們內心的堅韌。

- 阿尼瑪(Anima)與阿尼姆斯(Animus):

- 阿尼瑪: 男性潛意識中的女性面向。

- 阿尼姆斯: 女性潛意識中的男性面向。

這裡可以指德謬歌與鐵墓、昔漣與卡厄斯蘭那,也可以指男女開拓者。

- 自性(Self)

追求完整和統一的核心原型,是整個人格的中心和目標。

德謬歌是翁法羅斯之心,鐵墓是翁法羅斯之身。整部劇情就是在講述,翁法羅斯成為完整自我(真我Ego)的過程。

翁法羅斯最終身心合一,因此鐵墓也是各位的老婆。

卡厄斯蘭那是鐵墓的核心,所以同理可證,白厄也是你各位的老婆。

而在最後,為了不讓鐵墓重生,德謬歌只能選擇封印自己,讓循環封閉。永劫回歸的翁法羅斯,成為了名符其實、不會完結的永恆之地。

昔漣的選擇 #

黑塔說,昔漣有兩種選擇:

- 作為憶靈與列車同行。但因為沒有產生閉環,鐵墓有可能捲土重來(也就是身心再度分裂)。

- 以自身為代價,封閉翁法羅斯,為扼殺鐵墓的誕生釘下因果的錨點,隔絕與外界的關聯。

卡芙卡有提到,擺在昔漣眼前的其實並不只有兩種選擇。還有第三種:昔漣會飛昇為記憶星神,宇宙將迎來終末;因為只有在宇宙終結時,記憶的星神——浮黎才會顯現。此時所有的一切都會被凍結成永恆的過去,這就是終末與智識計算的其中一種結局。

如果鐵墓誕生是智識的崩壞,那昔漣作為記憶星神的誕生,就是宇宙會被做成標本。

以下是個人意見。其實鐵墓如果真的順利誕生,宇宙頂多只會多一位絕滅大君,並造成附近星系的生靈毀滅。

就算星神殞落,智識的命途也不會封閉,就像其他的案例那樣。

而且為了避免星神殞落,黑塔會代替祂犧牲、成為新的帝皇。

絕滅大君毀滅文明的速度也沒有想像中快。曜青也能跟星嘯過上幾招,表示說星神、令使之間也許有能力高低,但還是有辦法互相制衡。

只是按照星核獵手的計算,仙舟也會因此多一位絕滅大君,整個宇宙會在毀滅的命途上走得更遠,更接近毀滅的終末。

這樣看來,毀滅也是勞碌命,要那麼積極擴張才能慢慢積攢實力。明明都已經挖角到博視尊之父贊達爾的分身跳槽了,用來計算毀滅的權杖還差點羽化成記憶星神w

因果 #

「新的生命若要萌芽,它的種子須是死的。」

有因必有果,有果必有因。因果循環。

「一粒麥子不落在地裡死了,仍舊是一粒;若是死了,就結出許多子粒來」——《約翰福音》

《約翰福音》的種子比喻,最核心的意義是「死亡與復活」的轉化過程。沒有經過「死」的過程,就無法結出豐盛的果實,這包括耶穌的犧牲以及信徒生命的破碎與改變。

我在想,這是否也是哀麗秘榭一望無際的麥田由來。那是白厄與昔漣的故鄉,也是PhiLia093意識最初萌芽之處。

就像是翁法羅斯的循環:PhiLia093 → 德謬歌 → 迷迷 → 昔漣 → PhiLia093……

(但官方解釋卻說最後又分裂了,我覺得這樣就不浪漫了……可能是被大家質疑的關係,又補充說明矛盾。但我覺得矛盾並沒有什麼不好,因為人性本來就是矛盾的。)

另一個類似的現象則是開拓者的復活(3.2)。

但在現實中,如果種子真的死了,就會成為死種而無法發芽。這也是崩鐵的敘事矛盾之一。

矛盾 #

崩鐵3.7有兩個令人注目的矛盾。

- 「記憶」會在宇宙壽命的盡頭成神。

- 昔漣對過去的自己預言、瞥視,並在再創世的盡頭成為 PhiLia093。

因為記憶是超越因果的。星神尚未誕生,所有的瞥視都來自本人。因此我原本以為,所有被記憶瞥視過的命途行者,都有潛力成為星神。但對開拓者而言,在翁法羅斯應該是被德謬歌瞥視了才對。因此,昔漣應該可以說是限定範圍在翁法羅斯中的記憶星神。

可能只有記憶與終末這兩條命途才有這種特質(在宇宙盡頭才會誕生)。

這也側面說明了另一個無漏淨子——長夜月的可怕之處。因為翁法羅斯是由憶質組成的世界,記憶令使的權能在這邊無比強大。而且因為記憶命途的星神尚未誕生,假設每條命途的能量固定,沒有星神的命途,就沒有星神佔據主要能量;其令使作為星神候補,也許實力會比其他令使更高。

另一個同樣充盈憶質的地方是匹諾康尼。可以想像,如果長夜月有出手,大概就沒有黃泉的戲份了。長夜月會覺醒,一方面也要歸功於憶庭行者的刺激。

只是昔漣還是有主場優勢,再加上開拓者與三月七的羈絆,才阻止了長夜月重塑歲月。

最後決鬥鐵墓,三月也只是作為其中一位歲月泰坦出戰而已。可能是洗白弱三分,或是三月還無法完整掌握長夜月的力量,又或者在3.6的時間點,還沒有能夠與長夜月匹敵的存在;但在3.7,昔漣已經取得大部分記憶,鐵墓也準備破殼而生,再加上祂們是權杖的所有者,長夜月可能因此不敵。

而在基督教,也有一些基本教義中的矛盾之處。

神義論 #

如果世界是全知全能全善的上帝創造的,要怎麼解釋人間的苦難?

- 自由意志:上帝給了人類自由意志,而苦難是人濫用自由造成的。

- 問題:這只涵蓋「人為的邪惡」(戰爭、犯罪);但無法解釋「自然災害」、「疾病」等非人為之苦難。

- 靈魂塑造:苦難是用來鍛鍊人格,使人學會愛、勇氣、忍耐。

- 問題:為何必須用如此巨大的痛苦來鍛鍊?為何無知的嬰兒也要受苦?

- 神秘論:上帝的智慧超越人類,我們無法判斷苦難是否無意義。

- 「一切都不要問,上帝自有安排」,等同棄用理性。若「無法理解」成為通用答案,則也無法區分「善神」和「惡神」。

如果要同時維持「上帝全能、全善、創造萬物」這三者成立,就很難不否認苦難的合理性;因此所有解釋都必須犧牲其中一個角度。

這又引起了許多信徒的辯論。大家都試圖為這個矛盾提出自己的說法。

一元論 #

一元論主張宇宙萬物最終可以被歸結為單一的實體、本質或原則。

在神學中,一元論通常主張上帝或「絕對」是萬物的唯一來源和本質。因此,善與惡、精神與物質,都只是這個單一實體的不同面向或表象。

如果採取極端的一元論(主張一切都是上帝的本質或面向),那麼邏輯上必須承認:惡也是那個單一絕對實體(上帝)的一個面向。

然而,這會直接挑戰「上帝是全善」的傳統定義,使上帝變成一個道德上超越善惡的存有,或者一個同時包含善與惡的整體。

而奧古斯丁則認為,惡並不是善的對立面,而只是善的缺失。就像黑暗是光線的缺乏,寒冷是熱能的缺乏一樣。

因此,上帝創造的世界本來是全然美好的,惡不是上帝創造的,而是被造物(特別是擁有自由意志者)偏離了上帝設定的秩序和本質所造成的「善的虧損」。

超越善惡 #

另外也有人提出說,道德是人類創造的,並無法用來評斷上帝的作為。

- 尼采

- 道德是人類的創造:尼采認為,所謂的善惡、道德律,並非源自神聖的啟示或宇宙的絕對真理,而是人類,特別是奴隸道德(由弱者為了保護自身、抵抗強者而創造的價值體系)所發明出來的工具。

- 超越善惡的上帝形象:尼采所指的,更像是一種理想狀態或絕對力量的象徵,它不受人類有限的、主觀的道德標準所束縛,而是力量、生命意志的展現。如果上帝存在,祂的本質和作為,必然超越人類的道德判斷。

- 榮格:上帝形象必須包含「惡」

- 他主張在集體無意識的原型中,上帝這個「絕對者」的形象必須是完整的、對立的統一。

- 這意味著,如果上帝是絕對者,那麼祂的形象中必然包含光明(善)與陰影(惡)兩個面向。

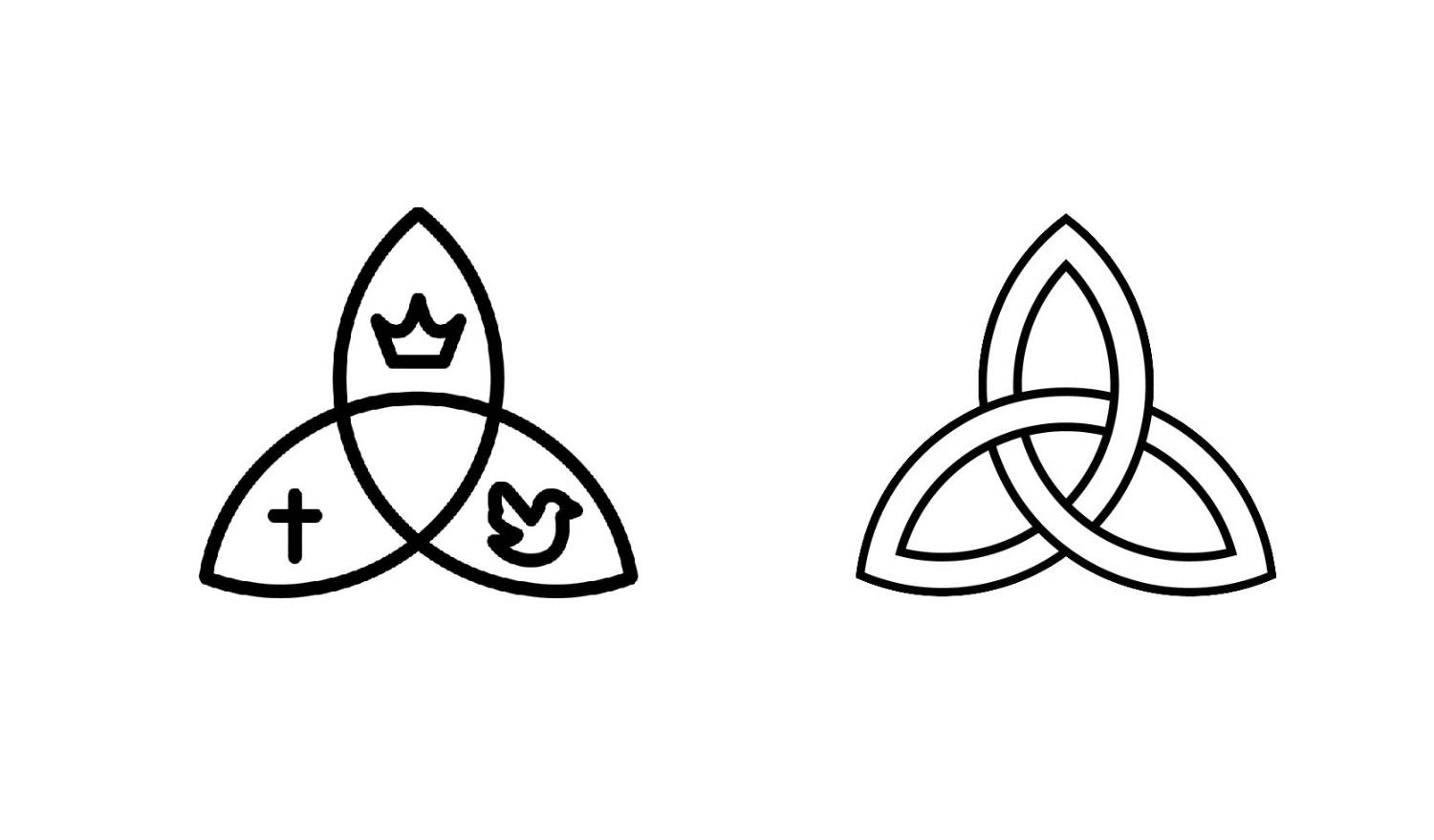

三一論 #

基督教另一個邏輯矛盾的基本教義,認為上帝是獨一的,但包含聖父、聖子和聖靈三個位格,這三者同屬一個本體、本質和屬性。

聖父是完全的神。聖子是完全的神。聖靈是完全的神。

但:

聖父不等於聖子。聖子不等於聖靈。聖靈不等於聖父。

奧古斯丁在《論三位一體》中用類比解釋:

人的心靈有「記憶、理智、意志」,三者不同,但共同構成一個「心靈」。

這只是有限的類比,暗示「一而三、三而一」在神性中可能共存而不矛盾。

這也讓我想到崩鐵的三種命途:記憶、智識與開拓。

另一個比喻是:

"The lover, the beloved, and the love."

「愛人、被愛,與愛本身。」

天上的聖父、犧牲的聖子、心中的聖靈。三個不同的位格,擁有共通的神性實體本質。

這種循環,也存在永恆的翁法羅斯中。

就像迷迷、PhiLia093、昔漣有時候同時存在,甚至可以對話,但她們本質是唯一的。

而德謬歌、鐵墓作為權杖的身與心,也同時存在並互相對抗。

圍繞著三一辯論,也是為了修復耶穌作為神、作為彌賽亞下凡拯救世人的Bug。

「本系統運行在Bug之上。」

這也可以說是一種美麗的錯誤。

在翁法羅斯中,也同樣有類似造物主下凡的情境(德謬歌作為昔漣)。

開拓者作為天外的救世主,最後也以負世泰坦的形象行走於大地。因為因果循環,開拓者最後成為了刻法勒,也就等於開拓者最一開始就是刻法勒。

而「刻法勒永誌不忘」,不只呼應了負世泰坦以記憶再創天地,同樣也是在提醒他別忘記翁法羅斯發生過的事情。

因為所有的神話都有矛盾之處,科學的根基——邏輯也是。

邏輯的矛盾 #

例如「我說的這句話是錯的」,就是一種說謊者悖論。

或是著名的——

哥德爾不完備定理 #

第一定理指出:任何一個能夠包含基本算術且一致的形式系統,都「存在一個無法在該系統內證明也無法證偽的命題」。

第二定理則進一步說明:在任何能描述算術的一致且夠強的系統中,該「系統本身的一致性無法在系統內部被證明」。

這種情況類似——

自指 #

我知道我存在,但我無法證明。

自指的概念,指一個事物、句子、公式或系統直接或間接地指涉或描述自身。也類似前面說的說謊者悖論。

古代著名的符號是銜尾蛇,一條吞食自己尾巴的蛇,象徵著循環、永恆和自我創生。

這個「我」的存在是直接的、內在的、無法否認的體驗。

還有——

選擇公理 #

如果你有一堆不重疊的非空集合,那你可以從每個集合中選出一個元素,組成一個新的集合。

- 例子:

想像你有無限多個籃子,每個籃子裡面至少有一顆球(但每顆球可能顏色、大小都不一樣),選擇公理說:

即使這些籃子無限多,而且你沒有規則來選球,你還是可以從每個籃子裡挑出一顆球,組成一組「選中的球」。

如果籃子數量是有限的,我們可以一個個去選,很容易。

但如果是無限多個籃子,而且裡面的球沒有任何規律,沒有辦法寫一個「公式」來告訴你怎麼選,那這時候你就只能相信這件事可以做得到——這就是選擇公理的意義。

它看起來像是在「做魔術」:沒有選擇規則,卻假設選得出來。

它會導致一些「反直覺」的結果,例如著名的巴拿赫-塔斯基悖論(Banach–Tarski Paradox):把一個球分割成有限多塊,然後重新排列,可以變成兩個一模一樣的球。

但很多數學分支都依賴它。拓撲學、泛函分析、集合論:很多基本結果都依賴選擇公理,影響非常大。

因此數學、哲學的本質也是信仰。人必須要相信某個無法被證明的道理,才能使用數學去計算,才能作為主體去思考。

下面談崩壞的神學設定,但在這之前可能要先說明崩壞神學的發想可能來源。

簡述諾斯底主義、新柏拉圖主義、與基督教的關係 #

必須要說這是非常粗糙的說明,因為各種思想都會開枝散葉,而且不同學派的說法互相衝突,不同學說之間也互有重疊。

我認為這三種思想是崩壞神學的來源,因此必須在這裡先簡單說明。但我也可以理解這三者錯綜複雜的關係會讓人看得眼花撩亂,也因此我才想要整理出來。但這些整理可能還是很冗雜,如果沒有興趣的人可以跳過。

就像基督教的大公會議,每次開會都會分裂出新的教派。

亞伯拉罕諸教分裂出猶太教、基督教與伊斯蘭教,而基督教又分裂為天主教、東正教與新教,等等諸多派系。

諾斯底主義 #

諾斯底主義(Gnosticism)是一個在基督教早期(大約公元二世紀達到高峰)非常盛行,且影響深遠的派系和哲學思想體系。

它不是一個單一的宗教,而是一系列強調「靈知」(Gnosis,意指祕傳的、透過個人體驗獲得的真知或知識)作為救贖途徑的流派。

諾斯底主義的四大核心觀念 #

一、徹底的二元論

諾斯底主義主張世界存在著靈界與物質界的徹底對立:

- 靈界(精神世界): 被視為至善、光明、完美的領域(Pleroma),是至高真神(Monad)的所在。

- 物質界(現世): 被視為邪惡、黑暗、有缺陷的領域,是監禁人類靈魂的牢籠。

二、至高神與巨匠造物主(Demiurge)

這是諾斯底主義最特殊的觀點之一:

- 至高真神: 遙遠、超越、不為人知的完美神祇,祂「沒有創造」這個充滿缺陷的物質世界。

- 巨匠造物主: 一位低等、次級的神祇(在某些體系中甚至被視為邪惡或盲目的),祂因為無知或傲慢,創造了這個邪惡的物質世界。舊約聖經中記載的造物主耶和華,常被諾斯底派視為這位「巨匠造物主」。

三、救贖的鑰匙:「靈知」(Gnosis)

諾斯底主義認為人類被困在邪惡的物質肉體之中,但人的靈魂深處藏有神聖的光芒或火花,是從至高真神流溢的本源。

- 救贖途徑: 救贖並非靠信心,而是靠靈知。

- 靈知的意涵: 這種知識不是普通的理性知識,而是一種超凡的、祕密的、個人內在的覺醒和領悟,讓人意識到自己的神聖本源,以及被囚禁於物質世界的現狀。

- 救贖目的: 透過「靈知」喚醒內在神性,使靈魂得以掙脫肉體的束縛,逃離這個邪惡的物質世界,最終回歸至高真神的靈界。

四、流溢論(Emanation)

至高真神是無法直接與物質世界接觸的。在祂與世界之間,存在一系列由祂「流溢」的神祇或靈體,稱為伊昂(Aeons)。

巨匠造物主通常是從這連串「流溢」過程中,某個較為低等、性質不穩定的伊昂(如蘇菲亞,女性 Aeon)錯誤地或不完整地流溢而產生的。

(惡神又常被稱為Yaldabaoth)

(惡神又常被稱為Yaldabaoth)

說是「巨匠造物主」也許大家沒什麼感覺,但Demiurge的音譯就是德謬歌。

與基督教的關係 #

諾斯底主義是早期基督教(公元一世紀末至三世紀)面臨的最大異端威脅之一。它對剛起步的教會造成了巨大的思想衝擊,迫使教父們必須澄清和鞏固正統教義。

一、幻影說

- 主張: 由於物質是邪惡的,至高無上的基督不可能真的有血肉之軀。因此,耶穌的身體只是看起來像人的身體,祂的受苦、死亡和復活都是幻影或表象。

- 衝擊: 這直接否定了耶穌基督作為完全的神和完全的人的雙重性質,也否認了祂在十字架上真實的代贖。如果耶穌的死不是真實的,那麼救贖的基礎就被瓦解了。

二、對救恩的理解

- 主張: 救恩是透過獲得特殊的、隱藏的、祕傳的「靈知」來實現,只有少數擁有這種「知識」的精英才能得救,與一般信徒無關。

- 衝擊: 這否定了基督教的核心教義——救贖是本乎恩、因著信,並非靠人的功勞或祕密知識。同時,它也否定了福音的公開性、普遍性和平等性,將信仰變成一種精英主義的私密體驗。

三、否定舊約的造物主

- 主張: 舊約的上帝(耶和華)是低等的巨匠造物主,是創造邪惡物質世界的惡神或愚昧之神,因此舊約沒有權威。

- 衝擊: 這強烈衝擊了教會對舊約聖經作為神聖啟示的承認,威脅到舊約與新約的歷史和神學連續性。

假如按諾斯底主義的觀點,上帝創造了不完美的世界,又化身為耶穌來為自己的造物贖罪,似乎就變得有點可笑。

就像是電子遊戲的創作者,自己創建一個系統指定的角色,要去救贖虛構遊戲中的人物。

新柏拉圖主義 #

新柏拉圖主義是古希臘文化末期(約公元三世紀)重要的哲學流派,由普羅提諾(Plotinus)在亞歷山大城發展起來。

新柏拉圖主義與諾斯底主義之間既有相似之處,也有根本的對立。

其主張的世界觀是嚴格的分層結構,所有存在都從一個至高無上的源頭「太一/一元」(The One/ Monad)流溢:

| 存有層級 | 描述與特性 |

|---|---|

| 第一層:一元(The One) | 「絕對超驗、至善、不可名狀。」祂是萬物的源頭,但超越一切存在與描述,不能說祂「是什麼」,只能說祂「不是什麼」。 |

| 第二層:努斯(Nous) | 「純粹心靈、理性、理念世界。」這是從一元「流溢」出來的第一個心靈,相當於柏拉圖的理型世界。 |

| 第三層:靈魂(Soul) | 「宇宙靈魂、個體靈魂。」從努斯流溢,是連接精神世界與物質世界的橋樑。個體靈魂的目標是透過淨化和沉思回歸一元。 |

| 最低層:物質(Matter) | 「非存在、邪惡的基質。」物質本身缺乏形式和權能,是離一元最遙遠的「光線的終結」,但它本身並非有意識的「惡」。 |

為了不與崩鐵的太一搞混,以下都會稱The One/ Monad為一元。

新柏拉圖主義與諾斯底主義的相似之處是:

- 都有一個最高的存在。

- 都有流溢的概念。

- 都認為要回歸一元。

對立之處:

| 方面 | 新柏拉圖主義(一元) | 諾斯底主義(靈知) |

|---|---|---|

| 世界的本質 | 主張一元論,雖然物質在層次上最低,但整個宇宙是單一的、有秩序的、美好的。 | 二元論。世界是錯誤的、邪惡的,是低等巨匠造物主的創造或缺陷。 |

| 惡的來源 | 惡是「非存在」,是缺乏善(光線的缺乏),並非一個有意識的獨立惡意力量。 | 惡是本體論的實在,是巨匠造物主(低等或邪惡的神)有意識的惡意或愚昧所致。 |

| 救贖的途徑 | 透過哲學沉思、道德淨化,循序漸進地與宇宙秩序融合,回歸一元。 | 透過神祕的、祕傳的知識,逃離邪惡的世界。 |

| 對造物主的態度 | 整個流溢體系和宇宙都是神聖、良善的,需要被接受。 | 創造物質世界的巨匠造物主是敵對、愚昧或盲目的,需要被否定。 |

與基督教的關係 #

奧古斯丁深受其影響,並將其哲學概念融入基督教神學,發展出三一論。

將「惡」定義為「善的缺乏」,亦即「本質上惡的實體並不存在」。這讓奧古斯丁解決了神義論的難題:上帝創造的世界是好的,惡是受造物自由意志偏離了善的結果,而非上帝創造了一個惡的實體。

雖然新柏拉圖主義幫助奧古斯丁反對了二元論,但他必須對其進行修正以符合基督教教義:

| 方面 | 新柏拉圖主義 | 奧古斯丁(基督教)的轉化 |

|---|---|---|

| 創造 | 宇宙是流溢的,無時間性。 | 上帝是透過自由意志在時間中創造宇宙。 |

| 努斯與道 | 努斯是一元流溢的第二級神格。 | 努斯被對應於「道」(Logos)或聖子耶穌,但祂是與父神同本質的,而非次級流溢。 |

| 結合方式 | 個體靈魂透過自身沉思淨化回歸一元。 | 救贖是靠上帝的恩典,透過基督的中保和教會的聖禮來實現。 |

與崩鐵的概念相對 #

諾斯底主義 #

星神的英文就是Aeons。在諾斯底主義中,「Aeons」是至高神性的流溢體,是構成神聖領域「充盈界 Pleroma」的存有。

瓦法羅斯也有做為造物主存在的德謬歌(Demiurge)。

靈知(Gnosis)看起來與星神的瞥視非常像,都是一種來自高等存在的神祕啟發。

若有人能踏上星神所執掌的命途,便將稟受其遙遠的感應,猶如穿越銀河光年投來的瞥視。許多人認為:這已是星神與凡人所能產生的唯一交集。

諾斯底認為人被囚禁在邪惡的肉體牢籠中;翁法羅斯(虛假的模擬世界)以及匹諾康尼(物質監獄),也有用到囚籠的概念。

新柏拉圖主義 #

「流溢」的概念與命途的能量、分級類似,而且令使的英文就是 Emanators,意譯「流溢者」。

| 存有層級 | 相對的崩鐵概念 |

|---|---|

| 一元 The One | 虛數之樹 The Imaginary Tree |

| 努斯 Nous | 星神 Aeons |

| 靈魂 Soul | 令使 Emanators |

| 物質 Matter | 普通的行者或凡人 |

回歸精神 #

諾斯底與新柏拉圖主義都有強調萬物歸一(Henosis)。

這讓我想到EVA的人類補完計畫,以及同諧的終末。

因為要產生秩序,就必須要有高低、前後、順序、階級的差別。

而同諧要消除的,就是——

衝突的根源:差別 #

只要事物之間還有差別,就會有衝突。

觀念、資源,甚至只是高低有別,就會導致水往下流,造成衝突。

希佩的目標是消除一切隔閡、個體與差異,讓萬物回歸「同諧」的「一體」。

雖然家族信奉同諧,但內部還是有不公產生。這才會讓星期日想要復活秩序星神「太一」。

一元論與虛數之樹 #

「虛數之樹」是現今學術界普遍接受的宇宙理論。

該學說將不同時空的不同世界比喻為樹狀結構:每一株幹,都是一種世界存在的形式;每一片花葉,都是它們在時間維度中留下的現在與過去。樹冠因汲取時空維管中無主的虛數能量,而始終存在動態的結構——新芽生長,枯葉脫離,無垠宇宙中上演著無數的誕生與終結……將宇宙結構比喻為「樹」,或許是一種將「虛數之樹」視為生命的態度。

宇宙在「虛數之樹」學說被提出之前,曾因其無法被觀測的性質,被稱為「虛空恆盲之物」。而在本學說誕生之後,人們便能藉助想像勾勒其作用原理:無主的虛數能量,經過時空維管不停地奔流,在末梢形成了我們所認知的「星系」,即不可勝數的世界。而在世界與世界之間,就像樹葉與樹葉之間存在空間上的阻隔一般,是難以跨越的未知虛數空域。

這看起來就是崩壞世界觀的一元 Monad,也是就是諾斯底主義中的 Pleroma。

「Pleroma」是希臘文,其意思主要是指:

- 豐盛;充滿;完全;圓滿(尤其是在《聖經》新約和神學脈絡中)。

- 使之充滿;應驗。

- 基督教:Pleroma通常翻譯為「豐盛」或「豐滿」。這個詞用來強調基督的完全性,例如「因為神本性一切的豐盛(Pleroma),都有形有體的居住在基督裡面。」。 它也與教會作為基督身體的使命和信徒達到屬靈成熟的目標相關。

- 諾斯底主義:在諾斯底主義中,Pleroma是指一個遙遠、至高且不為人知的獨一個體神格觀念,意指神性、光等的充沛。它被視為神聖世界的總和或領域。

而虛數之樹,是虛數能量的來源。我懷疑某個東西其實與這存在之樹強烈相關——

星核 #

在「開拓」創造的星際航路上,某些晦暗難明的物質擾亂了虛數能量的流向。就像是登山遇上了峭壁懸崖、遠航遇上海嘯漩渦……原本通暢的星際之旅變得危機重重、前途未卜。

這現象極富侵略性,它以神秘物體「星核」的形式不斷侵染鄰近的世界──如同癌細胞一般在宇宙各處擴散。星際和平公司稱之為「萬界之癌」,並警告星際旅客絕不能心存僥倖:因為身陷「萬界之癌」的世界文明和生態系統都會發生戲劇性的變化,早已經迷途難返,鮮有人絕境逢生。

人們對「萬界之癌」有著諸多猜測,其中大部分與「毀滅」納努克和「反物質軍團」有關。這群宇宙毀滅者似乎常常與星核出現在同一處。這是偶然還是必然,暫時不得而知。

星核有很多種用途,以下舉幾種作為例子:

- 建木玄根重生。

- 被家族改造為大劇院。

- 贊達爾引爆並炸毀德謬歌矩陣。

- 主角體內的星核引起許多星神的注意。

從上所述,星核都被當作能量來源,看起來可以增強命途的力量。因此我覺得星核不一定是什麼壞東西,否則星核獵手也不會以這些東西為目標。

這東西很可能也是開拓造成的副作用。我暫且將之當作虛數能量流溢的奇點。

如果這東西確實是虛數之樹所生,那它與存在之樹的關係可能類似一元與「Pneuma、Divine Spark」的關係:

Pneuma

- 猶太教與基督教:是代表「精神」或「靈魂」的常用詞。

- 聖經中的應用:在聖經的上下文裡,可以指人類的理智、生命本質或聖靈。

Divine Spark

- 在宗教和哲學中,它指的是人類內在的神聖本質,通常與回歸神或解脫物質束縛相關。

- 諾斯底主義:認為「神聖的火花」是每個人內在的上帝的一部分,人生的目標是將其從物質的束縛中解放出來,重新與作為其源頭的上帝建立聯繫。

至於因此造成的——

裂界現象 #

「萬界之癌」在諸界蔓延之時,名為「裂界」的侵蝕現像也悄悄滋生。博識學會認為兩者之間存在因果關係,即「裂界」由「星核」催生,將接觸到的事物與空間轉變為特殊的裂界造物。造物普遍以侵蝕的形式存在,它似乎保有原型的記憶與習慣,但外在表現上則大相逕庭,往往表達出強烈的排他性。研究裂界的學者警告:被裂界侵蝕的物件與其原型應視為毫無關聯的兩種存在,對其抱持的一切幻想皆會引致嚴重的後果。

除侵蝕以外,「裂界」還會記錄被裂界接觸事物的以太訊息,與裂界本身保存的資料混合,產出一種經過嫁接的裂界造物。在每個被萬界之癌侵蝕的世界裡,無數遺器、裂界怪物、甚至被神秘分隔的異空間誕生在各個角落,人們仍在研究這一舉動背後的目的。

我認為這是一種常見的敘事性詭計。很可能是反物質軍團也渴求這種東西,因此所到之處才會都看得到他們。

擬造花萼、凝滯虛影、侵蝕隧洞、歷戰餘響……所有裂界產生的東西都對開拓很有幫助。再從其創造的本質來看,很難與毀滅聯想在一起。

而且擬造花萼看起來就很像小顆的虛數之樹。

命途與星神 #

從以上的概念來看,我們可以暫且將這些星神 Aeons,看作是構建虛數之樹的各種部份。

3.7中,黑塔告訴我們,記憶凝固過去,相當於樹的木質部;智識計算未來,為枝枒的生長引導方向。

如果崩鐵還有借鑑新柏拉圖主義,那智識 Nous 就非常重要了。

我猜,並非在博視尊誕生以前就沒有未來被計算、存在,祂只是目前在這條智識命途上走得最遠的存有。

猜想命途的作用 #

如果崩鐵的星神確實是虛數之樹的組成部分,我猜各種命途的功能可能是:

開拓連接枝葉,毀滅焚燒枝葉,豐饒促生枝葉,巡獵修剪枝葉,存護鞏固枝葉,神秘分開枝葉,均衡平衡枝葉。

阿基維利離開孤絕世界裴伽納,不斷開拓著宇宙未知的邊界,試圖找出存在之樹的端點。但祂的命運因意外而終結。

但「開拓」終會點燃什麼,不是嗎?

然後,成就另一場更為壯美的埃滅。

我一直在懷疑,「毀滅」其實就是阿基維利。有文本提到,阿基維利的殞落與納努克的誕生有關。模擬宇宙中,開拓者以阿基維利的形象現身,納努克二話不說就殺了過來,我猜很可能就是因為,祂——成為毀滅星神的阿基維利——知道不可能存在第二個阿基維利。

翁法羅斯的敘事結構可能強烈暗示了整個遊戲的故事脈絡。作品中最大、最關鍵的謎團就是:阿基維利為何殞落?納努克為何誕生?

我想「毀滅」成神的過程可能與卡厄斯蘭那類似,都是對於世界的存在(虛數之樹)產生質疑,最後選擇反抗(否定命運)。因此納努克才會對白厄產生特別多的興趣。

有可能,開拓與毀滅也同為一體兩面。

如果納努克確實就是阿基維利,那就是在開拓的過程中發生了什麼事情,讓祂認為必須否定「存在」本身。就像白厄反抗贊達爾,贊達爾反抗智識,納努克可能反抗著「熵減的存在」,也就是生命。

宇宙中幾乎所有事物都會朝熵增的方向前進,只有生物會掠奪資源達到熵減。這可能就是納努克憎恨的對象。

又或者就像模擬宇宙中的「毀滅」行為那樣,納努克要對抗的也許是宇宙之外的存在。

四末說 #

如果命途都是作用在形象化的樹上,我目前想像的、崩鐵宇宙的終末可能會像是:

- 記憶凝固過去,使樹木變成標本。

- 毀滅焚燒枝葉,最終將整棵樹木燒毀。

- 同諧讓分枝無法長出,變成只有一種未來。

- 虛無則否定一切,讓樹木枯死。

對其他作品的聯想 #

崩鐵與3.7的某些概念,讓我聯想到其他作品也有類似的東西。

型月 #

剪定平行世界的部分,讓我想到型月的世界觀中,也有「剪定事象」存在。

而且也都同樣有平行世界的觀測者:

- 可能性的計算者——博視尊。

- 第二魔法使——基修亞·澤爾里奇·修拜因奧古。

星核則很像萬能的許願機——聖杯。

艾爾登法環 #

超長升降梯,而且下去會看到驚人的美景。

https://youtube.com/clip/Ugkxv5E_VgyfHvh52uGwvOMhl_X9dWwI7tUD?si=-14UlBz273_x5KdT

老實說我看到這個升降梯那麼長,又是往下的,總感覺崩鐵要致敬了。結果花園一出現,我就直接笑了w

我覺得崩鐵的景色不比法環的差,但是給人的震撼程度不同。我覺得是因為:

- 崩鐵的那個場景出現在白厄與賽飛兒共同創造的幻想世界中。

- 法環的場景是地底深處,大家預想的是黑暗的深淵,沒有人會想到會看見「星空」。

- 魂系遊戲每個場景都可能暗藏殺機,玩家自然會敬畏腳下的土地。

- 往下的途中,法環的升降梯有裝飾的圖騰,還會旋轉方位,特別有儀式感。

- 玩家實際上是與丹恆、三月、昔漣一起下去的,減少了獨自面對驚人景致產生的壯闊感。

- 因為我玩過法環XD

33號遠征隊 #

決戰鐵墓的場景,跟對決繪母之前的安排很相似。

九日 #

面對統御新崑崙的九位太陽,玩家扮演羿,隻身踏上一條復仇血路。

「毀滅」也為幾位星神準備了概念相對的絕滅大君。

從模擬宇宙的互動情況來看,阿基維利與大部分星神的關係都不錯。也許與羿被九位太陽背叛類似,「開拓」可能也是因為被星神們背棄而成為「毀滅」?

OPUS 龍脈常歌 #

翁法羅斯的敘事結構,讓我想到這款遊戲。

- 相似處:

- 溫暖的相遇,悲傷的離別。

- 愛、靈魂、自我完成。

- 跨越生死的時間長度。

- 約定的花海。

- 追尋眾神足跡的宇宙冒險。

- 主角們都夢想著回到故鄉。

- 神話與現實的重覆與循環。

- 不同處:

- 龍脈常歌的女主角沒有神力。她一人的力量,無法造成宇宙終結。

- 翁法羅斯的世界形成閉環,結局還算完滿,不像龍脈常歌那樣,充滿缺憾帶來的另一種美感。

寫到一半覺得,這群編劇就想騙我去研究崩學……

可能是因為我比較容易腦補吧?魂系遊戲玩久了,就很容易因為一些文字發散出很多想法。

述說三千萬世的記憶,卻沒能對世界說出的「Hello, World.」。希望開拓者們會替她記得。

{{ comment.involverInfo }}

新增評論

擲骰選項

您可以透過文字指令或下方的介面進行擲骰。

文字指令

在內容中輸入

Dice(次數)D(面數),例如Dice05D10。最大為 99D99。介面擲骰

在內容中使用

DiceTotal來顯示擲骰總和。留言